12 марта 2025

Под редакцией Сергея Билыка

kuk.spb@mail.ru

Пятьдесят девятый конкурс. Выпуск 7

Интересные задачи

Сегодня знакомим с решениями и содержанием пятого и шестого заданий конкурса.

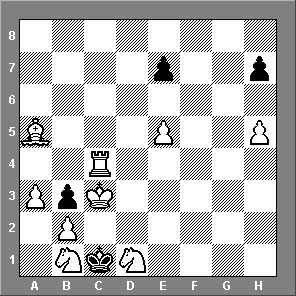

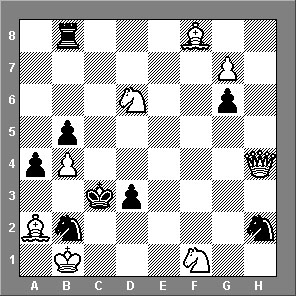

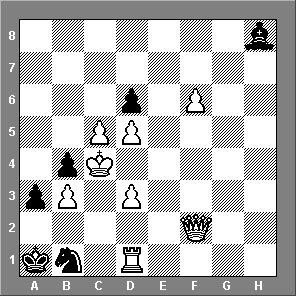

1...Л:c6(Лс5,Л:с2) 2.Ф:d3#

1...Лa3(Лb3) 2.Лc8#

1...Лс4(Л:e3,Лd4) 2.Лd6#

1...Кg5(Кd8) 2.Фf5#

1...Кd6 2.Лc5#

1...Кe5 2.Кf6#

1...Кh6 2.Ф:h1#

1...Фh~ 2.Л:c3#

1...Ф~8(Ф:g7) 2.Ф:h1#

1...Сe4 2.Ф:f7#

1...Сf3+ 2.Ф:f3#

1...Сg2 2.Ф:g2#

1...Крe4 2.Лe6#

1...Сb8 2.Л:c3#

Комментарии участников конкурса.

А.Скрипник (Владивосток): «Цугцванг и ни одной дуали».

Г.Попов (Якутск): «Очень богатая и содержательная двухходовка! Украшают задачу красивые маты ладейной батареи, маты с отключением ферзя по диагонали, два мата ладейной батареи с блокировкой полей c4 и d6, Хороши и два мата с блокировкой полей e4 и e5».

Удивительная задача. Белые достигают цели, только создав положение цугцванга, хотя у чёрных после вступительного хода имеется 32 хода! 12 матующих ходов белых (матовых картин ещё больше), хорошая тактическая нагрузка. И всё это время у чёрного короля было свободное поле!

Игра чёрной ладьи с3 образует механизм чёрной коррекции.

Чёрная коррекция – комбинация, состоящая из повторной угрозы и точного, корректирующего хода чёрных. Повторная (или возникающая) угроза – ход (мат) белых, который становится возможным при произвольном (безразличном) ходе чёрной фигуры. Точным (корректирующим) ходом чёрная фигура парирует повторную угрозу, но за счёт ослабления, созданного точным ходом, у белых становится возможным другое продолжение.

Так, 1...Л:c6, 1…Лс5 и 1…Л:с2 – произвольные ходы чёрной ладьи – создают повторную угрозу 2.Ф:d3#. Точные ходы 1...Лa3, 1…Лb3 и 1…Лс4 парируют повторную угрозу, но становятся возможными маты 2.Лc8# и 2.Лd6#.

Игра чёрного коня также образует чёрную коррекцию при произвольных ходах 1...Кg5 и 1…Кd8 и точных ходах 1...Кd6, 1...Кe5 и 1...Кh6.

Игра чёрного ферзя образует фокальную тему.

Фокальная тема (тема фокальных полей): «Линейная фигура чёрных контролирует два атакованных белыми поля (называемые фокальными). В процессе игры вынуждается потеря контроля над одним из этих полей, что немедленно используют белые».

Задаче почти 140 лет, но в ней находим вполне современное содержание. Отметим также множественную игру белой ладейной батареи, вскрытие и перекрытие ряда линий.

А.Скрипник (Владивосток): «Цугцванг и ни одной дуали».

Г.Попов (Якутск): «Очень богатая и содержательная двухходовка! Украшают задачу красивые маты ладейной батареи, маты с отключением ферзя по диагонали, два мата ладейной батареи с блокировкой полей c4 и d6, Хороши и два мата с блокировкой полей e4 и e5».

Удивительная задача. Белые достигают цели, только создав положение цугцванга, хотя у чёрных после вступительного хода имеется 32 хода! 12 матующих ходов белых (матовых картин ещё больше), хорошая тактическая нагрузка. И всё это время у чёрного короля было свободное поле!

Игра чёрной ладьи с3 образует механизм чёрной коррекции.

Чёрная коррекция – комбинация, состоящая из повторной угрозы и точного, корректирующего хода чёрных. Повторная (или возникающая) угроза – ход (мат) белых, который становится возможным при произвольном (безразличном) ходе чёрной фигуры. Точным (корректирующим) ходом чёрная фигура парирует повторную угрозу, но за счёт ослабления, созданного точным ходом, у белых становится возможным другое продолжение.

Так, 1...Л:c6, 1…Лс5 и 1…Л:с2 – произвольные ходы чёрной ладьи – создают повторную угрозу 2.Ф:d3#. Точные ходы 1...Лa3, 1…Лb3 и 1…Лс4 парируют повторную угрозу, но становятся возможными маты 2.Лc8# и 2.Лd6#.

Игра чёрного коня также образует чёрную коррекцию при произвольных ходах 1...Кg5 и 1…Кd8 и точных ходах 1...Кd6, 1...Кe5 и 1...Кh6.

Игра чёрного ферзя образует фокальную тему.

Фокальная тема (тема фокальных полей): «Линейная фигура чёрных контролирует два атакованных белыми поля (называемые фокальными). В процессе игры вынуждается потеря контроля над одним из этих полей, что немедленно используют белые».

Задаче почти 140 лет, но в ней находим вполне современное содержание. Отметим также множественную игру белой ладейной батареи, вскрытие и перекрытие ряда линий.

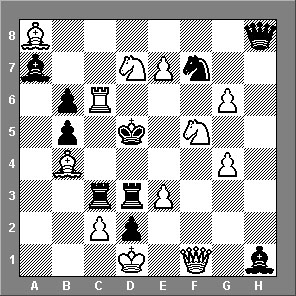

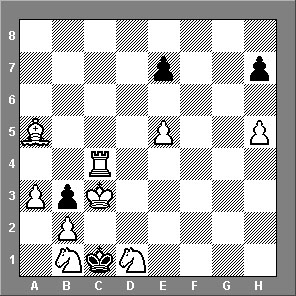

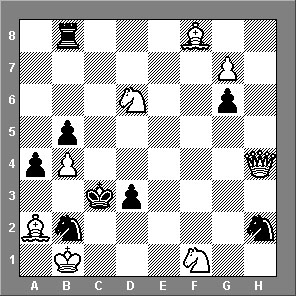

№6. Л. де Лонг, М.Наймейер

«Magasinet», 1931

«Magasinet», 1931

Мат в 3 хода

1...С:f6 2.Фf1 ~ 3.Ф:b1#, 2...a2 3.Ф:f6#

1...dc5 2.Фe1 ~ 3.Ф:b1#, 2...a2 3.Фe5#

Комментарий Г.Попова: «Очаровательная трёхходовка с активизацией ферзя по первой горизонтали! При защите проходит три (!) последовательных диагональных эхо-мата ферзём со связкой коня и блокировкой пешкой поля a2».

Красивая по решению задача несёт идею освобождения линии белой ладьёй для своего ферзя.

Разберём содержание задачи поподробнее. Задание №6 показательно как пример реализации ряда тем. Когда на одной линии появляются две равноходящие фигуры, и идейное содержание связано с этой линией, наверняка можно говорить о наличии так называемых тем сдвоения. Эта группа тем, таких как Бристольская, Лойда, Тертона, Лойда-Тертона, Бруннера-Тертона, антибристольская и др., характеризуется различными сочетаниями тематических равноходящих фигур и направлениями, в которых двигаются каждая из этих фигур.

Наиболее известна из них Бристольская тема, когда обе тематические фигуры двигаются по общей линии в одном направлении друг за другом.

В нашем случае видим, что белая ладья двигается вправо, освобождая для своего ферзя первую горизонталь, а ферзь, делая ход на освобождённую линию, затем двигается по первой линии в противоположную сторону. Такой красивый манёвр в простейшем исполнении соответствует теме Лойда (называют также лойдовским освобождением линии): фигура, освобождающая линию, в дальнейшей игре участия не принимает (кстати, в классической формулировке Бристольской темы присутствует аналогичное условие). Если же фигура, освободившая линию, осуществляет поддержку фигуры, пришедшей на тематическую линию, то в зависимости от силы обеих фигур различают: если впереди (по направлению атаки) становится более сильная фигура (ферзь), то это тема Тертона, если более слабая (ладья, слон) – тема Лойда-Тертона, если одинаковые (две ладьи, например) – Бруннера-Тертона.

Содержание задания №6, как видим, соответствует теме Тертона.

Освобождение линии сопровождается критической игрой тематических фигур. Если линейная фигура делает ход, переходя через поле, на которое затем приходит другая фигура (любого цвета), и такое перекрытие имеет значение, то такая игра носит критический характер. Ход первой фигуры называется критическим, сама фигура тоже называется критической фигурой. Поле, через которое делает ход критическая фигура и на которое затем ходит другая фигура (называемая запирающей фигурой), называется критическим полем.

Итак, в задаче №6 вступительный ход 1.Лd1-h1 (являющийся критическим ходом) ладья (критическая фигура) делает сразу через три критических поля е1, f1 и g1, на которые затем приходит белый ферзь (запирающая фигура).

Подробнее о критических и антикритических ходах можно прочитать в статье, опубликованной в сборнике «Задачи и этюды» №74 за 2018 год.

Правильные ответы на пятое и шестое задание прислали А.Ельцов, В.Иппо, А.Панфилов, А.Рудинский (все – Санкт-Петербург), А.Спирин (Екатеринбург) и другие.

Красивая по решению задача несёт идею освобождения линии белой ладьёй для своего ферзя.

Разберём содержание задачи поподробнее. Задание №6 показательно как пример реализации ряда тем. Когда на одной линии появляются две равноходящие фигуры, и идейное содержание связано с этой линией, наверняка можно говорить о наличии так называемых тем сдвоения. Эта группа тем, таких как Бристольская, Лойда, Тертона, Лойда-Тертона, Бруннера-Тертона, антибристольская и др., характеризуется различными сочетаниями тематических равноходящих фигур и направлениями, в которых двигаются каждая из этих фигур.

Наиболее известна из них Бристольская тема, когда обе тематические фигуры двигаются по общей линии в одном направлении друг за другом.

В нашем случае видим, что белая ладья двигается вправо, освобождая для своего ферзя первую горизонталь, а ферзь, делая ход на освобождённую линию, затем двигается по первой линии в противоположную сторону. Такой красивый манёвр в простейшем исполнении соответствует теме Лойда (называют также лойдовским освобождением линии): фигура, освобождающая линию, в дальнейшей игре участия не принимает (кстати, в классической формулировке Бристольской темы присутствует аналогичное условие). Если же фигура, освободившая линию, осуществляет поддержку фигуры, пришедшей на тематическую линию, то в зависимости от силы обеих фигур различают: если впереди (по направлению атаки) становится более сильная фигура (ферзь), то это тема Тертона, если более слабая (ладья, слон) – тема Лойда-Тертона, если одинаковые (две ладьи, например) – Бруннера-Тертона.

Содержание задания №6, как видим, соответствует теме Тертона.

Освобождение линии сопровождается критической игрой тематических фигур. Если линейная фигура делает ход, переходя через поле, на которое затем приходит другая фигура (любого цвета), и такое перекрытие имеет значение, то такая игра носит критический характер. Ход первой фигуры называется критическим, сама фигура тоже называется критической фигурой. Поле, через которое делает ход критическая фигура и на которое затем ходит другая фигура (называемая запирающей фигурой), называется критическим полем.

Итак, в задаче №6 вступительный ход 1.Лd1-h1 (являющийся критическим ходом) ладья (критическая фигура) делает сразу через три критических поля е1, f1 и g1, на которые затем приходит белый ферзь (запирающая фигура).

Подробнее о критических и антикритических ходах можно прочитать в статье, опубликованной в сборнике «Задачи и этюды» №74 за 2018 год.

Правильные ответы на пятое и шестое задание прислали А.Ельцов, В.Иппо, А.Панфилов, А.Рудинский (все – Санкт-Петербург), А.Спирин (Екатеринбург) и другие.

Середина конкурса

Сегодня знакомим участников соревнования с двумя очередными задачами, которые замыкают первую половину заданий.

Срок присылки ответов – две недели со дня публикации задания.

Срок присылки ответов – две недели со дня публикации задания.

Решения посылать на электронный адрес kuk.spb@mail.ru с пометкой «59-й конкурс».

В решении двухходовки достаточно указать только первый ход белых. В задаче на мат в три хода нужно привести все варианты полностью.

Десятое задание сегодня особенное, состоящее из двух частей: в задаче имеется близнец. Близнецами называются задачи и этюды, начальные позиции которых имеют минимальные отличия при разных решениях. За полное решение каждого близнеца можно получить по три очка.

Десятое задание сегодня особенное, состоящее из двух частей: в задаче имеется близнец. Близнецами называются задачи и этюды, начальные позиции которых имеют минимальные отличия при разных решениях. За полное решение каждого близнеца можно получить по три очка.

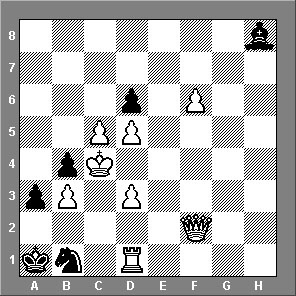

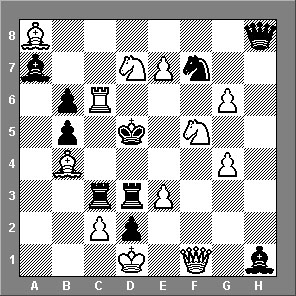

№9 Мат в 2 хода (2 очка)

Белые: Крb1, Фh4, Са2, Сf8, Кd6, Кf1, пп b4, g7 (8).

Чёрные: Крс3, Лb8, Кb2, Кh2, пп а4, b5, d3, g6 (8).

Чёрные: Крс3, Лb8, Кb2, Кh2, пп а4, b5, d3, g6 (8).

№10 Мат в 3 хода (3 очка + 3 очка)

Белые: Крс3, Лс4, Са5, Кb1, Кd1, пп а3, b2, е5, h5 (9).

Чёрные: Крс1, пп b3, е7, h7 (4).

Чёрные: Крс1, пп b3, е7, h7 (4).

Близнец: переставить белого слона на поле а4.