19 марта 2025

Под редакцией Сергея Билыка

kuk.spb@mail.ru

Пятьдесят девятый конкурс. Выпуск 8

Крепкий орешек

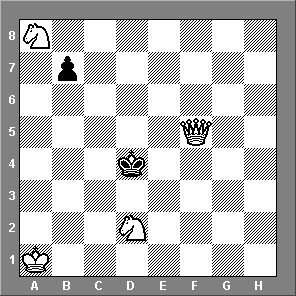

Седьмым заданием конкурса стала четырёхходовка знаменитого чехословацкого шахматного композитора Мирослава Хавеля.

Мирослав Хавель (07.11.1881 – 08.07.1958) – видный представитель и теоретик чешской школы в задачной композиции первой половины XX века.

Чешская школа берёт начало в 60-х годах XIX века. В 1887 году Йосеф Поспишил (1861-1916), один из основоположников чешской школы, в предисловии к первому сборнику задач чешских авторов изложил и систематизировал программу чешской школы, многие положения которой действуют и в современной шахматной композиции. С точки зрения Й.Поспишила шахматную задачу необходимо рассматривать с трёх различных сторон: как продукт шахматного творчества, как произведение искусства и как объект решения.

Мирослав Хавель (07.11.1881 – 08.07.1958) – видный представитель и теоретик чешской школы в задачной композиции первой половины XX века.

Чешская школа берёт начало в 60-х годах XIX века. В 1887 году Йосеф Поспишил (1861-1916), один из основоположников чешской школы, в предисловии к первому сборнику задач чешских авторов изложил и систематизировал программу чешской школы, многие положения которой действуют и в современной шахматной композиции. С точки зрения Й.Поспишила шахматную задачу необходимо рассматривать с трёх различных сторон: как продукт шахматного творчества, как произведение искусства и как объект решения.

В предисловии сборника Й.Поспешил дал характеристику принципам чешской школы:

- наличие нескольких равноценных вариантов с не менее чем тремя разными правильными матами;

- мат тем ценнее, чем больше фигур участвует в его образовании;

- необходимо избегать сложных замыслов, состоящих из одной главной комбинации;

- в процессе решения желательно предоставлять свободные поля чёрному королю;

- приветствуется тихая игра, сочетание эхо- и эхо-хамелеонных матов;

- белые фигуры должны максимально передвигаться и менять свои функции при образовании матов, функции чёрных фигур – в дифференцировании ходов белых;

- во имя изящества игры можно пренебречь трудностью решения, а также согласиться с дуалями в побочных вариантах, короткими и множественными угрозами.

- наличие нескольких равноценных вариантов с не менее чем тремя разными правильными матами;

- мат тем ценнее, чем больше фигур участвует в его образовании;

- необходимо избегать сложных замыслов, состоящих из одной главной комбинации;

- в процессе решения желательно предоставлять свободные поля чёрному королю;

- приветствуется тихая игра, сочетание эхо- и эхо-хамелеонных матов;

- белые фигуры должны максимально передвигаться и менять свои функции при образовании матов, функции чёрных фигур – в дифференцировании ходов белых;

- во имя изящества игры можно пренебречь трудностью решения, а также согласиться с дуалями в побочных вариантах, короткими и множественными угрозами.

Следующий этап развития чешской школы, известный как эра Хавеля (первая половина XX века), отмечен появлением большого количества задач проблемистов, обладавших высокой техникой составления. Этот этап характеризуется ужесточением требований к форме задачи и использованию белых фигур, в том числе белых пешек, которые наравне с другими белыми фигурами должны участвовать в образовании идейных, правильных матов. Приветствовались также сложные маты с использованием связок чёрных фигур.

М.Хавель способствовал совершенствованию формы чешских трёх- и многоходовок. Считал, что в тематической игре и матовых финалах, которыми заканчиваются главные варианты задачи, участие должны принимать все имеющиеся на доске силы белых. Допускал использование белых пешек лишь в тех случаях, когда они участвуют в создании чистых и экономичных матовых позиций наравне с другими фигурами. Полагал, что в задаче должно быть не менее трёх равноценных вариантов с правильными матами, составляющих единое целое. Любимый мотив М.Xавеля – повторение матовой позиции в двух и более вариантах – эхо- и эхо-хамелеонные маты, причём ради точного повторения М.Xавель иногда жертвовал даже чистотой матовой позиции. Его задачи признаны совершенными как по форме, так и по содержанию.

В чешской школе выделяют также художественный стиль, основанный чехословацким композитором Э.Палькоской (1871-1955), в котором подразумевается наличие в задаче трёх вариантов, которые оканчиваются правильными матами (не обязательно разными) при игре, содержащей идеи логического или стратегического характера.

Стоит отметить, что распространено ошибочное мнение, что основу чешской школы составляют только правильные маты, хотя для неё типичны не сами маты, а способы, которыми они комбинируются. Например, к чешской школе могут быть причислены задачи с эхо-игрой, завершающейся вообще без правильных матов.

М.Хавель способствовал совершенствованию формы чешских трёх- и многоходовок. Считал, что в тематической игре и матовых финалах, которыми заканчиваются главные варианты задачи, участие должны принимать все имеющиеся на доске силы белых. Допускал использование белых пешек лишь в тех случаях, когда они участвуют в создании чистых и экономичных матовых позиций наравне с другими фигурами. Полагал, что в задаче должно быть не менее трёх равноценных вариантов с правильными матами, составляющих единое целое. Любимый мотив М.Xавеля – повторение матовой позиции в двух и более вариантах – эхо- и эхо-хамелеонные маты, причём ради точного повторения М.Xавель иногда жертвовал даже чистотой матовой позиции. Его задачи признаны совершенными как по форме, так и по содержанию.

В чешской школе выделяют также художественный стиль, основанный чехословацким композитором Э.Палькоской (1871-1955), в котором подразумевается наличие в задаче трёх вариантов, которые оканчиваются правильными матами (не обязательно разными) при игре, содержащей идеи логического или стратегического характера.

Стоит отметить, что распространено ошибочное мнение, что основу чешской школы составляют только правильные маты, хотя для неё типичны не сами маты, а способы, которыми они комбинируются. Например, к чешской школе могут быть причислены задачи с эхо-игрой, завершающейся вообще без правильных матов.

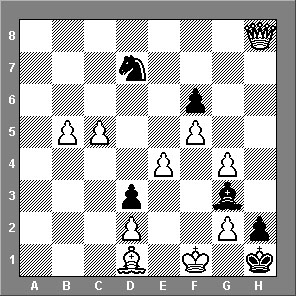

Вернёмся к седьмому заданию. Важно было не только решить задачу, но и полностью привести её решение, ничего не упустив.

Решателям была предложена версия, в которой был заменён авторский вступительный ход 1.Фе6-f5 на 1.Кd2-f1, чтобы избежать нескомпенсированного отнятия поля у чёрного короля.

1.Кf1! b6 2.К:b6 (угроза) Крc3 3.Фc5+ Крd3 4.Фc4#, 3...Крb3 4.Кd2#,

1...Крc4(Крc3) 2.Кb6(+) Крd4 3.Фd5+ Крc3 4.Фc4# mm,

2...Крb3 3.Фe4 Крc3 4.Фc4# mm, 3...Крa3 4.Фa4#,

2...Крb4 3.Фe5 Крb3 4.Фb2#, 3...Крa3 4.Фb2# и 4.Фc3# – дуаль;

1...b5 2.Крb2 Крc4 3.Кc7 Крd4 4.Фd5# mm, 3…b4 4.Фd5#, 3…Крb4 4.Ф:b5#,

2…b4 3.Кb6 ~ 4.Фd5# и 3.Кc7 ~ 4.Фd5# mm – дуаль.

1...Крc4(Крc3) 2.Кb6(+) Крd4 3.Фd5+ Крc3 4.Фc4# mm,

2...Крb3 3.Фe4 Крc3 4.Фc4# mm, 3...Крa3 4.Фa4#,

2...Крb4 3.Фe5 Крb3 4.Фb2#, 3...Крa3 4.Фb2# и 4.Фc3# – дуаль;

1...b5 2.Крb2 Крc4 3.Кc7 Крd4 4.Фd5# mm, 3…b4 4.Фd5#, 3…Крb4 4.Ф:b5#,

2…b4 3.Кb6 ~ 4.Фd5# и 3.Кc7 ~ 4.Фd5# mm – дуаль.

Ставший традиционным комментарий Г.Попова (Якутск): «Замечательная четырёхходовая миниатюра с игрой кавалерии и ферзя!»

В основном тихая игра белых приводит к ряду матов, в том числе правильных (mm – model mate – правильный мат), два из которых образуют эхо.

Задание оказалось трудным: правильно оформить решение смогли лишь Л.Барсуков (Санкт-Петербург) и Г.Попов (Якутск). Всего 0,25 очка недополучил В.Калюта из Краснодарского края, а петербурженка Т.Сунгурова положила в свою копилку 3,5 очка. Ю.Наконечный из Ломоносова и петербуржец А.Панфилов «заработали» по 3,25 очка. Остальные решатели планку в три очка преодолеть не смогли.

В основном тихая игра белых приводит к ряду матов, в том числе правильных (mm – model mate – правильный мат), два из которых образуют эхо.

Задание оказалось трудным: правильно оформить решение смогли лишь Л.Барсуков (Санкт-Петербург) и Г.Попов (Якутск). Всего 0,25 очка недополучил В.Калюта из Краснодарского края, а петербурженка Т.Сунгурова положила в свою копилку 3,5 очка. Ю.Наконечный из Ломоносова и петербуржец А.Панфилов «заработали» по 3,25 очка. Остальные решатели планку в три очка преодолеть не смогли.

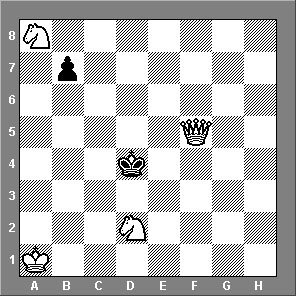

Экватор пройден

Предлагаемая для решения пятиходовка открывает вторую половину заданий конкурса. В решении указывайте только варианты на полную длину решения. Короткие ответвления приводить не нужно.

Срок присылки ответов – две недели со дня публикации задания.

Срок присылки ответов – две недели со дня публикации задания.

Решения посылать на электронный адрес kuk.spb@mail.ru с пометкой «59-й конкурс».

№11 Мат в 5 ходов (4 очка)

Белые: Крf1, Фh8, Сd1, пп b5, с5, d2, е4, f5, g2, g4 (10).

Чёрные: Крh1, Сg3, Кd7, пп d3, f6, h2 (6).

Чёрные: Крh1, Сg3, Кd7, пп d3, f6, h2 (6).